“她才38岁,就开始频繁失眠、情绪暴躁、月经紊乱,体重也莫名增加。”在诊室里,这样的女性患者并不罕见。她们常常被误以为是工作压力太大、家庭负担太重,甚至有人怀疑自己是否得了抑郁症,却忽视了一个根源性的生理变化:雌激素水平下降。

雌激素,通俗地说,是女性身体的“调音师”。它不仅塑造女性的体态,也调控情绪、代谢、心血管、骨骼乃至大脑功能。

当这位“调音师”逐渐沉默,身体便开始出现各种“走调”的信号。一位42岁的女性患者告诉医生,她开始怀疑自己“是不是提前进入更年期”,但体检报告却显示一切正常。问题究竟出在哪?

在临床中,医生越来越发现,激素变化往往早于常规指标的波动。尤其是雌激素的微量缺失,初期并不会引发显著疾病,却会以极其隐秘的方式扰乱身体机制。这并非“心理作用”,而是实实在在的内分泌失衡。更关键的是,这种变化并非只发生于绝经期女性。

一项发表于《中华妇产科杂志》的研究显示,中国城市女性中,30-45岁年龄段中,高达23%的女性存在不同程度的雌激素不足。诱因包括长期熬夜、精加工饮食、过度节食、环境激素暴露等。医生常用“隐性更年期”来形容这种尚未绝经却出现更年期症状的状态。

雌激素不足的信号,并非只有月经紊乱。临床上,医生总结出六类常见而易被忽视的“报警信号”:睡眠障碍、情绪波动、皮肤干燥、体重突增、记忆力下降、性欲减退。这些症状高度个体化,常被误诊为神经衰弱、焦虑障碍或亚健康状态。

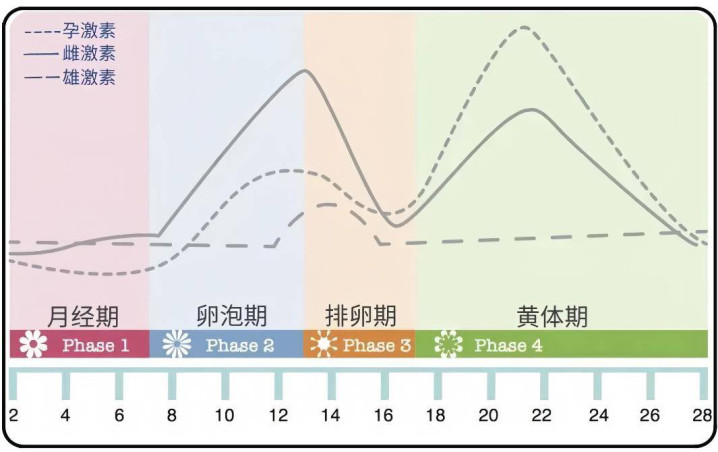

以“睡眠障碍”为例,一名35岁的女性患者,每晚2点后才入睡,醒来后仍感疲惫。她尝试了褪黑素、冥想、香薰疗法均无效。经抽血发现,其雌二醇水平低于正常值下限,而黄体酮几乎检测不到。

医生推断:体内激素波动使下丘脑-垂体-卵巢轴失衡,进而扰乱生物钟。补充天然植物雌激素后,她的睡眠明显改善。

另一个容易被忽视的信号是皮肤变化。雌激素能促进胶原蛋白合成,维持皮肤弹性与水分。一位40岁女性突然出现面部干痒、细纹加深,皮肤科治疗无效。经内分泌科评估,确诊为“雌激素相关性皮肤老化”。补充激素后,皮肤状态逐步恢复正常。

更令人警惕的是中枢神经系统的影响。雌激素参与神经递质的调节,缺乏时,女性更容易出现注意力不集中、记忆模糊、情绪易怒等表现。一项发表于《中华行为医学与脑科学杂志》的研究指出,轻度认知障碍与低雌激素水平密切相关。

从病理机制看,雌性激素下降会影响多个系统。首先是骨代谢紊乱,导致骨质流失加快;其次是脂质代谢异常,增加心血管疾病风险;再次是胰岛素敏感性下降,提高患糖尿病的可能性。医生强调,这不仅是“变老”的标志,更可能是慢性病的起点。

令人意外的是,这类问题常被“正常检查结果”掩盖。多数女性在初期去医院检查时,雌激素水平仍处于参考范围下限,但对个人身体而言已不足以维持原有功能。这正是医生临床经验的重要性所在——数据正常不等于状态健康。

调理雌激素,并不意味着立即使用激素替代治疗。医生通常建议先从生活方式干预入手。饮食上,多食用富含天然植物雌激素的食物,如黄豆、亚麻籽、黑芝麻。建议每天早餐加入30克熟黑豆或一杯豆浆,连续4周可观察到症状缓解。

运动方面,有氧运动能激活内分泌系统,促进激素自然分泌。临床观察发现,每周快走4次,每次30分钟,持续3个月者,激素水平平均提升12%。瑜伽、太极等柔性运动也有助于调节神经系统,缓解焦虑、改善睡眠。

心理调节同样关键。雌激素下降常伴随情绪问题,医生建议每周至少安排两次“脱社交时间”,如独处阅读、园艺、听音乐等,以降低皮质醇水平,恢复激素平衡。部分女性在接受心理疏导后,症状明显减轻。

在中医角度,雌激素属于“肾精”与“肝血”的体现。中医认为“女子以肝为先天”,肝郁气滞可致月经不调、情绪波动。常用补肝养血的方剂如当归、白芍、熟地黄等,在辨证基础上使用,配合针灸、艾灸治疗,临床效果良好。

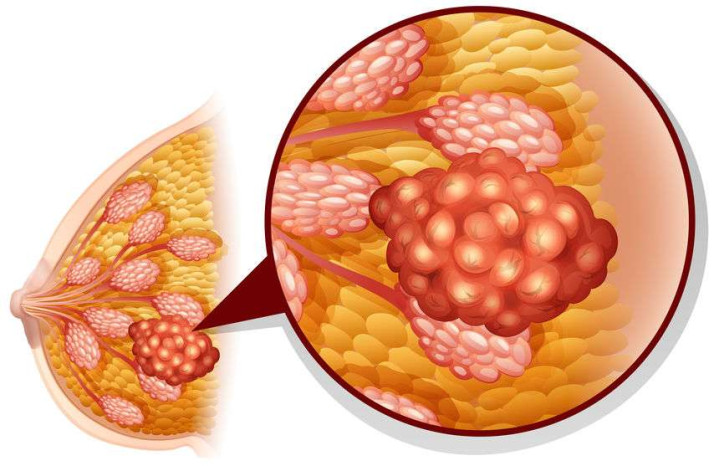

并非所有女性都适合盲目补充雌激素。医生需根据个人体质、病史、家族遗传风险综合评估。尤其是有乳腺肿瘤家族史者,需谨慎选择治疗方案。近年来,越来越多医生倾向于“低剂量、短周期、个体化”的激素调理策略。

一位来自广东的女性患者,在完成两胎后出现严重激素紊乱。她起初尝试网络推荐的“激素保健品”,结果诱发子宫内膜增厚。后经医生指导,调整作息、规范饮食、配合中药调理,六个月后月经恢复正常,体重下降8斤,情绪稳定。她感慨:“不是激素可怕,是不懂才可怕。”

雌激素调理并非短期工程,而是对生活方式的系统修复。医生建议每年进行一次性激素六项检查,尤其是35岁以上女性,应建立属于自己的“激素档案”,以便及时识别身体变化。

未来,随着个体化医疗的发展,基因检测、微量激素分析、肠道菌群干预等新技术将为女性健康管理提供更多维度。医生的角色也将从“治疗疾病”转向“预防失衡”,帮助女性在身体变化中保持主动权。

著名医学家威廉·奥斯勒曾说:“医学的艺术不仅在于治病,更在于理解病人。”女性体内雌激素的流失,或许不会立刻带来疾病,但却能悄无声息地改变生活质量。当身体发出报警信号,别再以为是“累了”“老了”,那可能是身体在求救。

本文为健康科普内容,部分故事情节为方便理解而虚构,信息参考了权威医学资料与专业知识,但不代表个体化诊疗建议。如您有健康问题,请咨询医生或前往正规医疗机构就诊。

参考文献:

[1]中华医学会妇产科学分会.中国绝经后激素替代治疗专家共识(2022年版)[J].中华妇产科杂志,2022,57(6):393-400.

[2]韩亚琴,刘巧玲.植物雌激素对女性更年期症状的影响研究进展[J].中医药导报,2023,29(4):114-117.

[3]李娜,周敏,刘玉兰.雌激素水平变化对女性心理与认知功能的影响[J].中华行为医学与脑科学杂志,2024,33(2):105-109.

倍悦网配资-配资知识网站-股票配资交流平台-深圳十大配资公司提示:文章来自网络,不代表本站观点。